Bacteriological Laboratory

細菌検査室とは

微生物はあらゆるところに存在しており、ヒトに感染症を引き起こす微生物を病原微生物と呼びます。

そのままでは見ることができない微生物ですが、様々な方法を用いることで肉眼で観察することができます。

細菌や真菌は増やすことで観察が可能となり、増やした細菌を使って検査を実施します。

細菌や真菌を増やし、検査を行っているのが細菌検査です。

また、検査で得られた細菌の疫学データを基に、感染制御部と連携した活動も行っています。

感染症の診断や治療、感染管理に貢献できる検査室を目標としています。

業務実績

| 2023年度実績 | 2024年度実績 | |

|---|---|---|

| 一般細菌 | 10,568件 | 9,435件 |

| 抗酸菌 | 278件 | 273件 |

業務内容

Ⅰ 感染症の診断や治療としての検査

1.細菌培養検査

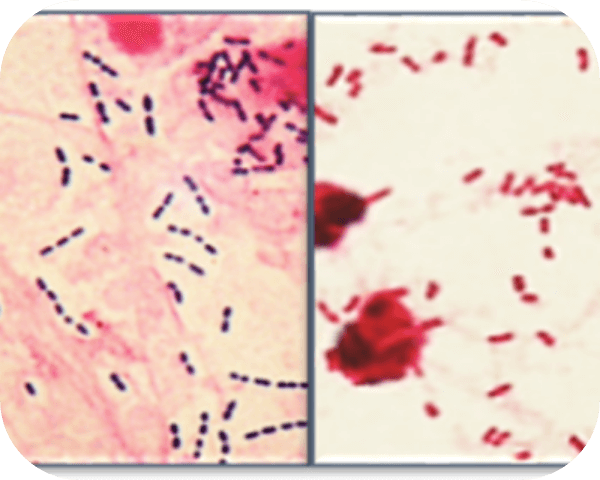

塗抹検査

材料をスライドガラスに直接塗りつけ、染色をして顕微鏡で観察します。

染色の基本となるグラム染色では、細菌を4つに分類し、白血球などの細胞を観察することができます。

1)白血球の有無を確認します。白血球が多く見られているほど感染症の存在を疑います。

2)細菌の有無を注意深く観察します。なぜなら・・・

- ①グラム染色で推定や確定ができる特徴のある細菌を見逃さないため。

- ②グラム染色には染まらない細菌も存在するため、その可能性を見逃さないため。

培養検査

細菌を増殖させる検査です。

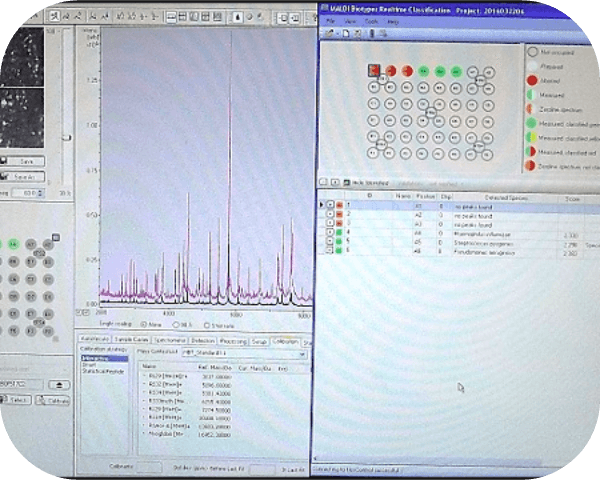

同定検査(細菌の名前を決定する検査)

コロニーを用いて実施する検査です。

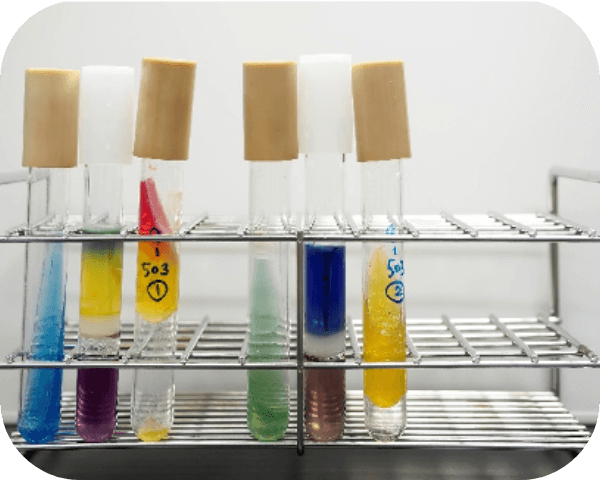

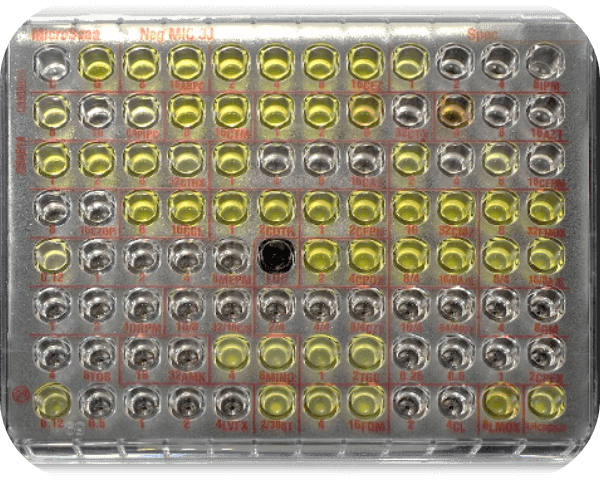

薬剤感受性検査(抗菌薬の有効性を調べる検査)

コロニーを用いて実施する検査です。

細菌による感染症の治療には抗菌薬を投与します。投与する抗菌薬の選択にはいくつかの基準があり、その1つは効果が高いことです。

1)約20種類の抗菌薬がセットされているパネルを使用し、細菌に効果のある濃度を測定します。

2)指標となる抗菌薬が無効であったり、有効な抗菌薬が少ない場合には、耐性菌の可能性を疑い更に検査を進めます。MRSAなど耐性菌の検出も重要な検査です。

2.迅速診断検査

インフルエンザや新型コロナなど、主にウイルスを対象とした検査です。

Ⅱ 感染制御部との連携

- 1.日々の検査の中で得られた細菌の検出状況(種類や数)は、疫学データとして感染対策に重要な情報です。そのデータから得られた耐性菌等の監視対象細菌の検出状況を病院全体に報告し、適切な感染対策に繋げています。

- 2.感染症法で届出となっている微生物(結核菌やチフス菌など)や疾患(劇症型溶血性レンサ球菌感染症など)を最初に知る部署でもあるため、検出された時には感染制御部に連絡し感染が広がらないように連携しています。

- 3.感染症の治療が適切に実施できるように、抗菌薬適正支援チームの一員としてカンファレンスに参加しています。

- 4.院内感染の対策・早期発見などに貢献できるように、感染対策ラウンドや手術部位感染症ラウンドにも積極的に参加しています。

使用機材

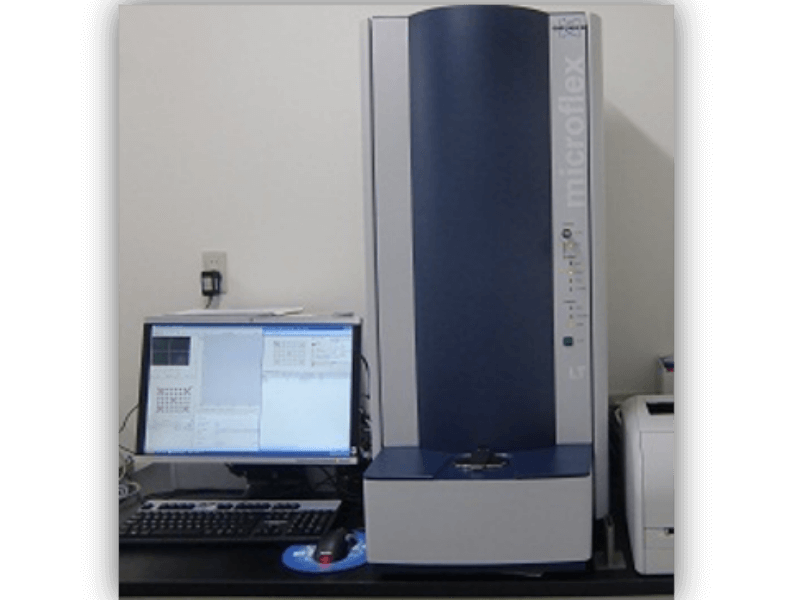

質量分析器 MALDI Biotyper

(ブルガー・ダルトニクス社)

- 迅速性:発育したコロニーからの菌種同定までわずか10分

- 簡便性:コロニーを取って専用試薬を載せるだけで分析が可能

- 正確性:遺伝子レベルの菌種同定と同等の一致率

自動遺伝子解析装置

GeneXpertシステム(ベックマン・コールター社)

-

簡便性:前処理にかかる時間は約5分

・・・前処理した検体を専用試薬に入れて装置にセットするだけ -

迅速性:検査開始から結果報告まで30~120分

・・・タイムリーな報告ができ、感染症への早期対応が可能